Hasta la publicación de este reportaje en 2006, nadie se había interesado en contar cómo habían vivido la tragedia/milagro de los Andes las familias de los que no volvieron de la montaña. Se publicó en la revista Gatopardo, así:

Los otros sobrevivientes de los Andes

La historia es conocida. Los libros, el cine y los medios la cuentan, una y otra vez, como un ejemplo de coraje, inteligencia, espíritu de equipo y amor a la vida: el triunfo del hombre ante la adversidad. Pero hay una parte de la historia que nunca fue contada y que, a diferencia de la otra, no tiene un final feliz.

Todo comenzó el 13 de octubre de 1972 cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado por un club de rugby que iba a jugar un partido amistoso en Chile, se estrelló en la cordillera de los Andes.

Llevaba cuarenta y cinco personas, pero no todas murieron. Perdidos a miles de metros de altura y a treinta grados bajo cero, un grupo de sobrevivientes -que al principio eran treinta y dos- resistió.

Cuando se terminó la poca comida que tenían,para no morir debieron comer la carne de los que ya habían muerto. El 12 de diciembre dos de ellos -Fernando Parrado y Roberto Canessa- emprendieron la imposible tarea de cruzar los Andes a pie, sin saber nada de montañismo y sin equipo para escalar. Contra toda lógica, lo lograron. Al fin, entre el 22 y el 23 de diciembre, dieciséis jóvenes (todos entre 18 y 26 años, excepto uno de 36) volvieron de aquellos setenta y dos días de infierno helado.

Hoy, universidades y empresas multinacionales les pagan miles de dólares para que cuenten cómo se sobrepusieron a tamaña adversidad y tomaron una de las decisiones más traumáticas que puedan imaginarse. Fernando Parrado, que actualmente es dueño de una gran cadena de ferreterías y tiene un programa televisivo de automovilismo, acaba de publicar Milagro en los Andes (Editorial Planeta, 2006), donde da su visión de aquellos días en la montaña. El libro, que firma como Nando Parrado, fue presentado al mundo en Nueva York y ya vendió 400 mil copias.

No es la primera obra sobre la epopeya de la cordillera y sus sobrevivientes. Antes ya se habían escrito diez libros, filmado dos películas, decenas de documentales y publicado miles de artículos de prensa.

Pero la historia de los veintinueve que habían muerto en la montaña seguía siendo desconocida. Mientras el mundo entero festejaba la aparición de los heroicos sobrevivientes, para las familias de los que no volvieron no hubo milagro. Lloraban la muerte de sus hijos. No sólo debieron asumir que ya no volverían a verlos: tuvieron que aceptar que sus cuerpos habían sido alimento. Detrás de su silencio hay muchas cosas: resignación, rabia, dolor. Algunos quieren a los sobrevivientes: los ven como la continuación de sus propios hijos.Otros los rechazan: no pueden entender cómo se atreven a hacer dinero con la tragedia.

Las familias de los que murieron en los Andes también tienen sus historias, pero su voz llevaba, hasta hoy, treinta y cuatro años de silencio.

***

En el avión, un Fairchild, viajaban cinco tripulantes y cuarenta pasajeros. Dieciséis eran jugadores de rugby de Old Christians, un club nacido en un colegio católico, selecto y conservador, orientado por religiosos irlandeses. Fernando Parrado y Roberto Canessa eran dos de ellos. También había parientes, amigos y otros pasajeros.

Gustavo Nicolich viajaba porque a sus 17 años era uno de los mejores jugadores de Old Christians. Era también uno de los más populares. La noche antes de partir, su casa fue una fiesta. “Sus amigos eran muy unidos y se reunían en casa. Y esa noche vinieron a ver qué ponía cada uno en el equipaje. Para ellos ir a Chile era como cruzar el océano”, recuerda Alejandro, su hermano, entonces de 15 años.

Enrique Platero, en cambio, no era un crack, pero era grandote y siempre daba el máximo esfuerzo, lo que en el rugby no es poco. Tenía 22 años. “Era muy fuerte, criado en el campo, ni una carie tenía”, recuerda Hélida Platero, su madre.

Marcelo Pérez del Castillo era el capitán del equipo y, como tal, había organizado el partido en Chile y contratado al avión.

Carlos Roque tenía 24 años, una esposa joven y un bebé de un año. Le gustaban los aviones y por eso había entrado a la Fuerza Aérea como mecánico. Solía volar con los Fairchild, pero no le correspondía hacer aquel vuelo a Chile. Su hijo, Alejandro, hoy un ingeniero en sistemas de 34 años, cuenta: “No le tocaba a él, sino a un compañero que le cambió el turno porque ese día cumplía años su hijo”.

A Rafael Echavarren le daban todos los gustos. Tenía 22 años y, como sus padres estaban en el campo, mientras estudiaba vivía en casa de sus abuelos en Montevideo junto con dos tías solteras. Rafael no era un Old Christians, pero un amigo lo había invitado a sumarse al viaje.

También Numa Turcatti, de 25 años, voló por invitación. Él no jugaba al rugby, sino al futbol. “Era un puntero izquierdo muy ágil y rápido”, recuerda su hermano Daniel, un abogado de 57 años.

Cuando se terminó la poca comida que tenían,para no morir debieron comer la carne de los que ya habían muerto. El 12 de diciembre dos de ellos -Fernando Parrado y Roberto Canessa- emprendieron la imposible tarea de cruzar los Andes a pie, sin saber nada de montañismo y sin equipo para escalar. Contra toda lógica, lo lograron. Al fin, entre el 22 y el 23 de diciembre, dieciséis jóvenes (todos entre 18 y 26 años, excepto uno de 36) volvieron de aquellos setenta y dos días de infierno helado.

Hoy, universidades y empresas multinacionales les pagan miles de dólares para que cuenten cómo se sobrepusieron a tamaña adversidad y tomaron una de las decisiones más traumáticas que puedan imaginarse. Fernando Parrado, que actualmente es dueño de una gran cadena de ferreterías y tiene un programa televisivo de automovilismo, acaba de publicar Milagro en los Andes (Editorial Planeta, 2006), donde da su visión de aquellos días en la montaña. El libro, que firma como Nando Parrado, fue presentado al mundo en Nueva York y ya vendió 400 mil copias.

No es la primera obra sobre la epopeya de la cordillera y sus sobrevivientes. Antes ya se habían escrito diez libros, filmado dos películas, decenas de documentales y publicado miles de artículos de prensa.

Pero la historia de los veintinueve que habían muerto en la montaña seguía siendo desconocida. Mientras el mundo entero festejaba la aparición de los heroicos sobrevivientes, para las familias de los que no volvieron no hubo milagro. Lloraban la muerte de sus hijos. No sólo debieron asumir que ya no volverían a verlos: tuvieron que aceptar que sus cuerpos habían sido alimento. Detrás de su silencio hay muchas cosas: resignación, rabia, dolor. Algunos quieren a los sobrevivientes: los ven como la continuación de sus propios hijos.Otros los rechazan: no pueden entender cómo se atreven a hacer dinero con la tragedia.

Las familias de los que murieron en los Andes también tienen sus historias, pero su voz llevaba, hasta hoy, treinta y cuatro años de silencio.

***

En el avión, un Fairchild, viajaban cinco tripulantes y cuarenta pasajeros. Dieciséis eran jugadores de rugby de Old Christians, un club nacido en un colegio católico, selecto y conservador, orientado por religiosos irlandeses. Fernando Parrado y Roberto Canessa eran dos de ellos. También había parientes, amigos y otros pasajeros.

Gustavo Nicolich viajaba porque a sus 17 años era uno de los mejores jugadores de Old Christians. Era también uno de los más populares. La noche antes de partir, su casa fue una fiesta. “Sus amigos eran muy unidos y se reunían en casa. Y esa noche vinieron a ver qué ponía cada uno en el equipaje. Para ellos ir a Chile era como cruzar el océano”, recuerda Alejandro, su hermano, entonces de 15 años.

Enrique Platero, en cambio, no era un crack, pero era grandote y siempre daba el máximo esfuerzo, lo que en el rugby no es poco. Tenía 22 años. “Era muy fuerte, criado en el campo, ni una carie tenía”, recuerda Hélida Platero, su madre.

Marcelo Pérez del Castillo era el capitán del equipo y, como tal, había organizado el partido en Chile y contratado al avión.

Carlos Roque tenía 24 años, una esposa joven y un bebé de un año. Le gustaban los aviones y por eso había entrado a la Fuerza Aérea como mecánico. Solía volar con los Fairchild, pero no le correspondía hacer aquel vuelo a Chile. Su hijo, Alejandro, hoy un ingeniero en sistemas de 34 años, cuenta: “No le tocaba a él, sino a un compañero que le cambió el turno porque ese día cumplía años su hijo”.

A Rafael Echavarren le daban todos los gustos. Tenía 22 años y, como sus padres estaban en el campo, mientras estudiaba vivía en casa de sus abuelos en Montevideo junto con dos tías solteras. Rafael no era un Old Christians, pero un amigo lo había invitado a sumarse al viaje.

También Numa Turcatti, de 25 años, voló por invitación. Él no jugaba al rugby, sino al futbol. “Era un puntero izquierdo muy ágil y rápido”, recuerda su hermano Daniel, un abogado de 57 años.

El piloto era Julio César Ferradás, un experimentado coronel de 39 años. De su familia cercana, hoy sólo vive Elena, la viuda de un hermano también piloto que murió en 1974 cuando su avión cayó tras despegar de la ciudad uruguaya de Artigas y mató a cuarenta personas. “Trato de no enterarme”, dice Elena cuando se le pregunta si conoce el nuevo libro de Parrado. Tajante, afirma que su familia nunca habló del accidente y no lo hará ahora. “Él había cruzado 29 veces la cordillera. Siempre decía que los buenos pilotos se mueren de viejos. Estaba convencido de que así moriría él. Es todo lo que voy a decir en su honor”, declara y pone fin a la charla telefónica. Cinco minutos después llama y dice que quiere agregar una frase: “El tema sigue y sigue porque da dinero”.

***

Alejandro Nicolich, hermano de Gustavo, estaba en casa de su novia cuando escuchó la noticia: “Era 13 de octubre. Mi madre, Raquel, cumplía años. Ahí oí en la radio que un avión militar uruguayo se había perdido en los Andes”. Con la esperanza de que el avión fuera otro, llamó a su padre:

—Papá, ¿los chicos se fueron en un avión militar o de línea?

—Militar, ¿por qué?

“Le conté lo que acababa de escuchar. Me dijo: ‘Andá a casa, no le digas nada a tu madre que yo voy para allá’.” Pero cuando Alejandro llegó, el cumpleaños de su madre ya era un velorio. “Ya se lo habían dicho: estaba histérica, llorando, rezando, arrodillada en su cuarto.”

La noticia fue sembrando el dolor por todo Montevideo. Sara, la mamá de Rafael Echavarren, aquel joven mimado por abuelos y tías, miraba televisión y de pronto sintió que se le encogía el cuerpo. El televisor decía: “Se desconoce el destino del Fairchild...”.

Unas horas después, la novia chilena de Guido Magri, uno de los Old Christians que formaba parte del grupo, llamó a Montevideo y, para calmar a los Magri, dijo que el avión había aparecido. La noticia era falsa —Guido había muerto— pero corrió rápido.

“Aquello era una locura —recuerda Raquel, la madre de Gustavo Nicolich—. El teléfono no paraba de sonar y mucha gente venía a casa. Me decían: ‘Raquel, terminá bien tu cumpleaños, los chicos se salvaron’. Después supimos que no era cierto.”

Luego de escuchar la noticia en la televisión, la noche de Sara Echavarren se hizo muy larga. Su esposo Ricardo estaba de viaje con su hija mayor, Sarucha. Sus dos hijas menores, Pilar y Beatriz, estaban en clase de baile. Cuando volvieron, Sara les contó y cenaron sin hablar. Después las mandó a la cama. “Mañana hay que ir al colegio, como todos los días. ¿O se van a quedar todo el día oyendo a la radio repetir siempre lo mismo?”

A esa altura de la noche, el teniente Juan Maruri, un piloto de la misma promoción que el coronel Ferradás, estaba seguro de no volver a ver a su amigo. Sabía que se tardan años en hallar aviones perdidos en mares, selvas o montañas. “El gordo Ferradás era buen piloto, pero nunca creí que alguien hubiera sobrevivido.”

***

El avión había salido el 12 de octubre de Montevideo con rumbo a Santiago, pero debido al mal tiempo en la cordillera, debió aterrizar en Mendoza. Todos durmieron allí y, al otro día, los jóvenes pasajeros presionaron a los pilotos para reanudar el viaje. Uno de ellos, Roberto Canessa, les preguntó si eran cobardes. Julio César Ferradás respondió: “¿Quieren que sus padres lean

mañana en los diarios que cuarenta y cinco uruguayos se perdieron en los Andes?”.

Los pilotos estaban ante un dilema. La ley argentina impedía que un avión militar extranjero permaneciera más de 24 horas en su suelo: el avión debía seguir viaje a Santiago o volver a Montevideo. El tiempo había mejorado, pero aún no era ideal. Mientras ellos decidían, los muchachos no ocultaban su enojo. “Ninguno de nosotros comprendió a difícil decisión a la que se enfrentaban los pilotos”, admite Fernando Parrado en su libro. Por fin Ferradás y su copiloto anunciaron: partirían hacia Chile.

Aunque el Fairchild era nuevo, no podía volar sobre los picos de la cordillera: debía cruzarla por uno de sus “pasos”, corredores de menor altitud entre las montañas. Pero algo ocurrió —un error humano, de instrumental, o ambos— y el avión perdió el rumbo. Rodeados de densas nubes y sacudidos por fuertes turbulencias, los pilotos descubrieron, de pronto, que estaban volando entre las cumbres más altas.

El teniente Maruri, que además de piloto es historiador de la Fuerza Aérea Uruguaya, reconstruye el accidente: “Cuando vieron que se iban a estrellar contra una montaña, forzaron los motores e intentaron subir. El avión iba a su máxima potencia, paralelo a la ladera, tratando de remontarla. Los pasajeros veían la nieve a uno o dos metros de las ventanillas. Me imagino lo que habrá sido ese momento, la tensión, los gritos desesperados de los pilotos... Por un pelo, por unos metros, no lo lograron. El avión tocó la montaña, se partió la cola y el resto del fuselaje comenzó a deslizarse por la otra ladera hacia abajo. Si hubieran chocado de frente, hubieran muerto todos”.

Ni bien el avión se detuvo, Marcelo Pérez del Castillo, el capitán de Old Christians, asumió la tarea de organizar al grupo. Había trece muertos, entre ellos el piloto Julio César Ferradás. La madre de Fernando, Eugenia Parrado, había muerto, y su hermana, Susana, agonizaba.

Canessa y Gustavo Zerbino,un jugador de Old Christians de 19 años, comenzaron a atender a los heridos: ambos estaban en los primeros años de la Facultad de Medicina.

Enrique Platero tenía un tubo de acero clavado en el estómago. Fingiendo tranquilidad, Zerbino se lo arrancó y, con el tubo, salió parte del intestino. Enrique vivió así las siguientes dos semanas.

A Rafael Echavarren, el consentido, se le veían los huesos de la pierna porque los músculos se le habían desgarrado hasta quedar colgando. Zerbino se los ató con una camisa.

Fernando Parrado estaba inconsciente, pero se recuperaría.

Roberto Canessa, Gustavo Nicolich y Numa Turcatti no tenían heridas. Carlos Roque estaba en estado de shock, pero sano.

***

El día siguiente a la desaparición del avión, por la mañana, Hélida Platero, la mamá de Enrique, el joven herido en el estómago, fue a la casa de un radioaficionado de Carrasco, el barrio de clase alta donde vivía la mayoría de los que iban en el avión, en busca de noticias.

Otros decidieron volar a Santiago de Chile. Parrado cuenta en su libro que uno de ellos fue su padre y que, viendo la cordillera desde el avión, asumió que su esposa, su hija y su hijo habían muerto.

En Montevideo, Sara Echavarren pensaba lo contrario. "Alguien se salvará y vendrá a contar esta historia”, le decía a Ricardo, su marido. Sara se impuso no perder la alegría y el ánimo. Su hija mayor, Sarucha, recuerda: “Esos días no los vivimos en un clima de tragedia: si había que

salir, salíamos; si había que bailar, bailábamos”. Chicos y chicas llegaban de visita para acompañar a las hermanas Echavarren y Sara les compraba tortas y Coca-Cola.

En lo de los Nicolich, en cambio, el clima era de velorio. Alejandro recuerda que durante días se puso el plato para su hermano ausente en el comedor.

***

Mientras, en la cordillera hacía un frío de muerte y los sobrevivientes casi no tenían qué comer: la ración diaria era un trocito de chocolate, algo de mermelada y el vino que entraba en una tapa de desodorante. Tenían noticias del mundo por una radio portátil, que todavía funcionaba. El capitán del equipo, que había organizado al grupo, mantenía la moral repitiendo que serían

rescatados, pero la situación era dramática. Los dos primeros días murieron cinco personas más y, de los tripulantes, sólo quedaba vivo el mecánico Carlos Roque.

El tercer día vieron aviones y creyeron que el rescate era inminente, pero nada sucedió. El octavo día murió Susana, la hermana de Parrado, y se quedaron sin comida. Y el décimo día, los veintiséis que quedaban decidieron comer la carne de los muertos.

Parrado había pensado en eso por primera vez viendo la herida de un compañero. Según narra en su libro: “El centro de la herida estaba húmedo y en carne viva y había una capa de sangre seca en los bordes. No podía dejar de mirar esa capa seca y, mientras olía el débil hedor a sangre en el aire, noté que aumentaba mi apetito”. Parrado cuenta que, cuando salió de su trance y levantó la vista, otros sobrevivientes famélicos estaban viendo y pensando lo mismo.

Lo decidieron en una asamblea. El primero que se animó a hablar fue Roberto Canessa: “Nos estamos muriendo de hambre. Nuestros cuerpos se están consumiendo. A menos que ingiramos pronto proteínas, moriremos, y la única proteína que hay aquí está en los cadáveres de nuestros amigos”.

Más de uno se horrorizó y discutieron toda la tarde. Al fin, quedó claro que no había otra opción si querían vivir. Nadie se opuso, aunque cuatro, entre ellos Numa Turcatti, anunciaron que no serían capaces de hacerlo.

El undécimo día y tras aquella decisión, un grupo escuchó en la radio que, como era imposible que hubiera sobrevivientes, la búsqueda se había dado por terminada. Era su sentencia de muerte.

Los que permanecían dentro del fuselaje no habían escuchado y nadie se atrevía a contarles. Al fin, Gustavo Nicolich anunció la mala noticia: habían suspendido la búsqueda y, por tanto, nadie los rescataría. Pero, les dijo, había una buena: saldrían de allí por sus propios medios.

Saber que no habría rescate hizo que los que se resistían a comer los cadáveres, aceptaran que no tenían otro camino.

***

Alejandro Nicolich, hermano de Gustavo, estaba en casa de su novia cuando escuchó la noticia: “Era 13 de octubre. Mi madre, Raquel, cumplía años. Ahí oí en la radio que un avión militar uruguayo se había perdido en los Andes”. Con la esperanza de que el avión fuera otro, llamó a su padre:

—Papá, ¿los chicos se fueron en un avión militar o de línea?

—Militar, ¿por qué?

“Le conté lo que acababa de escuchar. Me dijo: ‘Andá a casa, no le digas nada a tu madre que yo voy para allá’.” Pero cuando Alejandro llegó, el cumpleaños de su madre ya era un velorio. “Ya se lo habían dicho: estaba histérica, llorando, rezando, arrodillada en su cuarto.”

La noticia fue sembrando el dolor por todo Montevideo. Sara, la mamá de Rafael Echavarren, aquel joven mimado por abuelos y tías, miraba televisión y de pronto sintió que se le encogía el cuerpo. El televisor decía: “Se desconoce el destino del Fairchild...”.

Unas horas después, la novia chilena de Guido Magri, uno de los Old Christians que formaba parte del grupo, llamó a Montevideo y, para calmar a los Magri, dijo que el avión había aparecido. La noticia era falsa —Guido había muerto— pero corrió rápido.

“Aquello era una locura —recuerda Raquel, la madre de Gustavo Nicolich—. El teléfono no paraba de sonar y mucha gente venía a casa. Me decían: ‘Raquel, terminá bien tu cumpleaños, los chicos se salvaron’. Después supimos que no era cierto.”

Luego de escuchar la noticia en la televisión, la noche de Sara Echavarren se hizo muy larga. Su esposo Ricardo estaba de viaje con su hija mayor, Sarucha. Sus dos hijas menores, Pilar y Beatriz, estaban en clase de baile. Cuando volvieron, Sara les contó y cenaron sin hablar. Después las mandó a la cama. “Mañana hay que ir al colegio, como todos los días. ¿O se van a quedar todo el día oyendo a la radio repetir siempre lo mismo?”

A esa altura de la noche, el teniente Juan Maruri, un piloto de la misma promoción que el coronel Ferradás, estaba seguro de no volver a ver a su amigo. Sabía que se tardan años en hallar aviones perdidos en mares, selvas o montañas. “El gordo Ferradás era buen piloto, pero nunca creí que alguien hubiera sobrevivido.”

***

El avión había salido el 12 de octubre de Montevideo con rumbo a Santiago, pero debido al mal tiempo en la cordillera, debió aterrizar en Mendoza. Todos durmieron allí y, al otro día, los jóvenes pasajeros presionaron a los pilotos para reanudar el viaje. Uno de ellos, Roberto Canessa, les preguntó si eran cobardes. Julio César Ferradás respondió: “¿Quieren que sus padres lean

mañana en los diarios que cuarenta y cinco uruguayos se perdieron en los Andes?”.

Los pilotos estaban ante un dilema. La ley argentina impedía que un avión militar extranjero permaneciera más de 24 horas en su suelo: el avión debía seguir viaje a Santiago o volver a Montevideo. El tiempo había mejorado, pero aún no era ideal. Mientras ellos decidían, los muchachos no ocultaban su enojo. “Ninguno de nosotros comprendió a difícil decisión a la que se enfrentaban los pilotos”, admite Fernando Parrado en su libro. Por fin Ferradás y su copiloto anunciaron: partirían hacia Chile.

Aunque el Fairchild era nuevo, no podía volar sobre los picos de la cordillera: debía cruzarla por uno de sus “pasos”, corredores de menor altitud entre las montañas. Pero algo ocurrió —un error humano, de instrumental, o ambos— y el avión perdió el rumbo. Rodeados de densas nubes y sacudidos por fuertes turbulencias, los pilotos descubrieron, de pronto, que estaban volando entre las cumbres más altas.

El teniente Maruri, que además de piloto es historiador de la Fuerza Aérea Uruguaya, reconstruye el accidente: “Cuando vieron que se iban a estrellar contra una montaña, forzaron los motores e intentaron subir. El avión iba a su máxima potencia, paralelo a la ladera, tratando de remontarla. Los pasajeros veían la nieve a uno o dos metros de las ventanillas. Me imagino lo que habrá sido ese momento, la tensión, los gritos desesperados de los pilotos... Por un pelo, por unos metros, no lo lograron. El avión tocó la montaña, se partió la cola y el resto del fuselaje comenzó a deslizarse por la otra ladera hacia abajo. Si hubieran chocado de frente, hubieran muerto todos”.

Ni bien el avión se detuvo, Marcelo Pérez del Castillo, el capitán de Old Christians, asumió la tarea de organizar al grupo. Había trece muertos, entre ellos el piloto Julio César Ferradás. La madre de Fernando, Eugenia Parrado, había muerto, y su hermana, Susana, agonizaba.

Canessa y Gustavo Zerbino,un jugador de Old Christians de 19 años, comenzaron a atender a los heridos: ambos estaban en los primeros años de la Facultad de Medicina.

Enrique Platero tenía un tubo de acero clavado en el estómago. Fingiendo tranquilidad, Zerbino se lo arrancó y, con el tubo, salió parte del intestino. Enrique vivió así las siguientes dos semanas.

A Rafael Echavarren, el consentido, se le veían los huesos de la pierna porque los músculos se le habían desgarrado hasta quedar colgando. Zerbino se los ató con una camisa.

Fernando Parrado estaba inconsciente, pero se recuperaría.

Roberto Canessa, Gustavo Nicolich y Numa Turcatti no tenían heridas. Carlos Roque estaba en estado de shock, pero sano.

***

El día siguiente a la desaparición del avión, por la mañana, Hélida Platero, la mamá de Enrique, el joven herido en el estómago, fue a la casa de un radioaficionado de Carrasco, el barrio de clase alta donde vivía la mayoría de los que iban en el avión, en busca de noticias.

Otros decidieron volar a Santiago de Chile. Parrado cuenta en su libro que uno de ellos fue su padre y que, viendo la cordillera desde el avión, asumió que su esposa, su hija y su hijo habían muerto.

En Montevideo, Sara Echavarren pensaba lo contrario. "Alguien se salvará y vendrá a contar esta historia”, le decía a Ricardo, su marido. Sara se impuso no perder la alegría y el ánimo. Su hija mayor, Sarucha, recuerda: “Esos días no los vivimos en un clima de tragedia: si había que

salir, salíamos; si había que bailar, bailábamos”. Chicos y chicas llegaban de visita para acompañar a las hermanas Echavarren y Sara les compraba tortas y Coca-Cola.

En lo de los Nicolich, en cambio, el clima era de velorio. Alejandro recuerda que durante días se puso el plato para su hermano ausente en el comedor.

***

Mientras, en la cordillera hacía un frío de muerte y los sobrevivientes casi no tenían qué comer: la ración diaria era un trocito de chocolate, algo de mermelada y el vino que entraba en una tapa de desodorante. Tenían noticias del mundo por una radio portátil, que todavía funcionaba. El capitán del equipo, que había organizado al grupo, mantenía la moral repitiendo que serían

rescatados, pero la situación era dramática. Los dos primeros días murieron cinco personas más y, de los tripulantes, sólo quedaba vivo el mecánico Carlos Roque.

El tercer día vieron aviones y creyeron que el rescate era inminente, pero nada sucedió. El octavo día murió Susana, la hermana de Parrado, y se quedaron sin comida. Y el décimo día, los veintiséis que quedaban decidieron comer la carne de los muertos.

Parrado había pensado en eso por primera vez viendo la herida de un compañero. Según narra en su libro: “El centro de la herida estaba húmedo y en carne viva y había una capa de sangre seca en los bordes. No podía dejar de mirar esa capa seca y, mientras olía el débil hedor a sangre en el aire, noté que aumentaba mi apetito”. Parrado cuenta que, cuando salió de su trance y levantó la vista, otros sobrevivientes famélicos estaban viendo y pensando lo mismo.

Lo decidieron en una asamblea. El primero que se animó a hablar fue Roberto Canessa: “Nos estamos muriendo de hambre. Nuestros cuerpos se están consumiendo. A menos que ingiramos pronto proteínas, moriremos, y la única proteína que hay aquí está en los cadáveres de nuestros amigos”.

Más de uno se horrorizó y discutieron toda la tarde. Al fin, quedó claro que no había otra opción si querían vivir. Nadie se opuso, aunque cuatro, entre ellos Numa Turcatti, anunciaron que no serían capaces de hacerlo.

El undécimo día y tras aquella decisión, un grupo escuchó en la radio que, como era imposible que hubiera sobrevivientes, la búsqueda se había dado por terminada. Era su sentencia de muerte.

Los que permanecían dentro del fuselaje no habían escuchado y nadie se atrevía a contarles. Al fin, Gustavo Nicolich anunció la mala noticia: habían suspendido la búsqueda y, por tanto, nadie los rescataría. Pero, les dijo, había una buena: saldrían de allí por sus propios medios.

Saber que no habría rescate hizo que los que se resistían a comer los cadáveres, aceptaran que no tenían otro camino.

Hacía diecisiete días que estaban en la montaña cuando, la noche del 29 de octubre, un alud sepultó al avión y mató a Gustavo Nicolich, Enrique Platero, Carlos Roque, Marcelo Pérez del Castillo y otros cuatro sobrevivientes.

***

***

Suspendida la búsqueda oficial, los padres continuaron con la suya. Tras mucho insistir, lograron

que la Fuerza Aérea Uruguaya les diera un viejo avión para seguir buscando. Pero aquel C-47 no funcionaba bien. “Ya sobre el Río de la Plata se le paró un motor. Tres veces en un viaje a Chile tuvimos que aterrizar por lo mismo —recuerda el padre de Nicolich—. A la Fuerza Aérea hay que reconocerle el esfuerzo, pero fue peligroso. Igual se los agradezco, porque pudimos haberlos encontrado: más de una vez pasamos sobre ellos.”

Ricardo Echavarren, papá de Rafael, también voló en aquel avión sobre el Fairchild accidentado, pero no pudo verlo. Fue durante uno de esos vuelos que se descubrió una cruz en la montaña, y corrió la noticia de que estaban vivos.

“Hasta los de La Cachila, el club archienemigo de Old Christians, vinieron a casa a saludar”, recuerda Alejandro Nicolich. Pero la cruz la habían hecho unos científicos que estudiaban los deshielos. “Al otro día todo era de vuelta un velorio.”

La sucesión de noticias falsas hizo que Hélida Platero dejara de leerlas. Sin embargo, nunca dejó de creer que su hijo vivía: “Enrique se salvó”, repetía. Lo mismo sentía Ricardo Echavarren: “Volando sobre Chile, siempre creí que mi hijo estaba vivo”, y Sarucha, la hermana mayor de

Rafael Echavarren, llora al recordar la fe que tenían. Muchos les decían: “Un accidente aéreo, en los Andes, después de tantos días, semanas, meses, ¿cómo pueden creer que están vivos?”. Pero eso creían.

Al padre de Gustavo Nicolich le sucedió todo lo contrario: volando sobre la cordillera perdió la esperanza. Era imposible que hubiera sobrevivientes en ese desierto helado. De regreso, intentó que su familia asumiera la muerte de su hijo. “Papá nos decía: ‘Tenemos que ir para adelante,

olvídense, Gustavo ya se fue, no va a volver’ —recuerda Alejandro—. Pero yo no paraba de llorar. Le decía ‘No, papá, están vivos’.”

(Continúa)

Ricardo Echavarren, papá de Rafael, también voló en aquel avión sobre el Fairchild accidentado, pero no pudo verlo. Fue durante uno de esos vuelos que se descubrió una cruz en la montaña, y corrió la noticia de que estaban vivos.

“Hasta los de La Cachila, el club archienemigo de Old Christians, vinieron a casa a saludar”, recuerda Alejandro Nicolich. Pero la cruz la habían hecho unos científicos que estudiaban los deshielos. “Al otro día todo era de vuelta un velorio.”

La sucesión de noticias falsas hizo que Hélida Platero dejara de leerlas. Sin embargo, nunca dejó de creer que su hijo vivía: “Enrique se salvó”, repetía. Lo mismo sentía Ricardo Echavarren: “Volando sobre Chile, siempre creí que mi hijo estaba vivo”, y Sarucha, la hermana mayor de

Rafael Echavarren, llora al recordar la fe que tenían. Muchos les decían: “Un accidente aéreo, en los Andes, después de tantos días, semanas, meses, ¿cómo pueden creer que están vivos?”. Pero eso creían.

Al padre de Gustavo Nicolich le sucedió todo lo contrario: volando sobre la cordillera perdió la esperanza. Era imposible que hubiera sobrevivientes en ese desierto helado. De regreso, intentó que su familia asumiera la muerte de su hijo. “Papá nos decía: ‘Tenemos que ir para adelante,

olvídense, Gustavo ya se fue, no va a volver’ —recuerda Alejandro—. Pero yo no paraba de llorar. Le decía ‘No, papá, están vivos’.”

(Continúa)

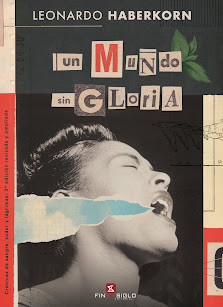

Fragmento de un reportaje publicado por Leonardo Haberkorn en la revista colombiana Gatopardo (setiembre de 2006). Luego fue reproducido por el diario uruguayo Plan B (28 de diciembre de 2007). El artículo completo se puede leer en el libro Un mundo sin gloria (Fin de Siglo, 2023). Se puede comprar en librerías de Uruguay o escribiendo a libroshaberkorn@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario